Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

Жерех, Обыкновенный жерех, Европейский жерех, Шелеспёр, Шереспёр, Шилишпёр, Белизна, Белезна, Белесть, Белеска, Жерих, Черех, Красногубый жерех, Аральский жерех, Аральский красногубый жерех, Аральский камышовый жерех, Ильменский жерех, Камский жерех, Днепровский жерех, Днестровский жерех, Донской жерех, Кубанский жерех, Волжский жерех, Каспийский жерех, Уральский жерех, Эмбенский жерех, Терский жерех, Хашам, Южно-каспийский жерех, Куринский жерех, Аспиус аспиус, Леуцискус аспиус, Левцискус аспиус (Rus),

Asp, Eurasian asp, European asp, Zherekh, Caspian asp, South Caspian asp, Aral asp

(Eng).

Синонимы:

Alburnus iblioides Kessler, 1872

Aspius aspius aspius (Linnaeus, 1758)

Aspius aspius erytrostomus Berg, 1905

Aspius aspius iblioides (Kessler, 1872)

Aspius aspius iblioides G. Nikolsky, 1938

Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831) Красногубый жерех (Rus),

Aspius aspius taeniatus iblioides phragmiteti Berg, 1932 Аральский камышовый жерех (Rus),

Aspius aspius taeniatus n. iblioides (Kessler, 1872) Аральский красногубый жерех (Rus),

Aspius erytrostomus Kessler, 1877

Aspius linnei Malm, 1877

Aspius rapax Agassiz, 1835

Aspius rapax jaxartensis Kessler, 1874

Aspius transcaucasicus Warpachovski, 1896

Aspius transcaucasius Warpachovski, 1896

Aspius vulgaris Leiblein, 1853

Cyprinus aspius Linnaeus, 1758

Cyprinus rapax Leske, 1774

Cyprinus rapax Pallas, 1814

Cyprinus taeniatus Eichwald, 1831

Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758)

Squalius leuciscus (Linnaeus, 1758)

Squalius leuciscus var. elata Fatio, 1882

Squalius leuciscus var. elongata Fatio, 1882

Squalius leuciscus var. lateristriga Fatio, 1882

Материал подготовил Фактистов И. Е., 2023 г. Сайт www.fishbiosystem.ru

На сегодняшний день вид Обыкновенный жерех (Asp) — Aspius aspius (Linnaeus, 1758) отнесён к роду Леуцискусы, Левцискусы, Ельцы, Евразийские ельцы (Daces, Eurasian daces) — Leuciscus Cuvier, 1816 и носит название Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758).

Материал подготовил Фактистов И. Е., 2025 г. Сайт www.fishbiosystem.ru

Впервые новый вид Aspius aspius описал в 1758 году, как Cyprinus aspius, шведский учёный Карл Линней (Карл Линней (Карл Линнеус) — швед. Carl Linnaeus, Carl Linné, лат. Carolus Linnaeus, 1707 — 1778, шведский естествоиспытатель (ботаник, зоолог, минералог) и медик, учился в Лундском университете (Lund University), затем в Уппсальском университете (Uppsala University), в 1732 году в одиночку совершил научное путешествие в Лапландию (Lapland), преодолев за пять месяцев более 2000 км, в 1735 году получил степень доктора медицины в университете Хардервейка (University of Harderwijk), между 1735 и 1738 годами жил и учился за границей, где опубликовал первое издание своей «Systema Naturae» в Нидерландах, с 1741 года до конца жизни — профессор Уппсальского университета (Uppsala University), создатель единой системы классификации растительного и животного мира, участвовал в создании Шведской королевской академии наук (Royal Swedish Academy of Science), был избран членом многих академий и научных обществ, с 1959 года Линней считается лектотипом вида Homo sapiens, является автором описания более 400 новых таксонов рыб). [Linné, C. (1758) Systema Naturae per regna tria naturae, regnum animale, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus differentiis synonymis, locis. Ed. X., 1: 824 p. Stockholm (L. SALVIUS)]

Жерех, Обыкновенный жерех, Европейский жерех, Шереспёр, Шилишпёр, Белизна, Белезна, Белесть, Белеска, Жерих, Черех, Красногубый жерех, Аральский жерех, Аральский красногубый жерех, Аральский камышовый жерех, Ильменский жерех, Камский жерех, Днепровский жерех, Днестровский жерех, Донской жерех, Кубанский жерех, Волжский жерех, Каспийский жерех, Уральский жерех, Эмбенский жерех, Терский жерех, Хашам, Южно-каспийский жерех, Куринский жерех, Аспиус аспиус, Леуцискус аспиус, Левцискус аспиус (Aspius aspius = Leuciscus idus) — вид лучепёрых рыб из отряда карпообразные (Cypriniformes Bleeker, 1859) семейства карповые (Cyprinidae Rafinesque, 1815), обитающих в пресных и солоноватых водах Европы и Средней Азии. Имеет проходную и оседлую (жилую) формы. Выделяют 3 подвида. В России встречаются два подвида: номинативный подвид — Обыкновенный жерех — Aspius aspius aspius (Linnaeus, 1758) — из бассейнов рек Чёрного, Азовского, Балтийского морей и северной части Каспийского моря и Красногубый жерех — Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831) — из бассейнов рек средней и южной части Каспийского моря. Аральский жерех — Aspius aspius iblioides (Kessler, 1872) встречается в бассейне Аральского моря, включая реки Амударья и Сырдарья.

Название рода Aspius (тавтоним относящийся к Cyprinus aspius), как и видовой эпитет биномена, происходит от латинизация слова «asp», образованного от «esp» или «esping», шведского жаргонного названия этого вида. Возможно, по мнению шведского ихтиолога Свена Оскар Кулландера (Sven Oscar Kullander, 1952 г.р.), Карл Линней намекал на то, что впечатляющий апрельский нерест жереха совпадает с цветением Осины (asp tree, aspen) — Populus tremula Linnaeus, 1753.

Название рода Leuciscus (тавтоним, относящийся к Cyprinus leuciscus) происходит от древнегреческого слова λευκισκος (leukiskos) — «белая кефаль», «белая рыба», обозначающее, вероятно, голавля, произошло от λευκος (leucos) — «белый», «светлый», «чистый» и относится к серебристым бокам этих рыб.

Русское название «жерех» происходит от неустановленной формы. По одной версии, является производным от «жер» — «пища», «аппетит» с суффиксом -ех и далее от глагола «жьрати» — «жрать», «есть» (Этимологический словарь Шанского). Вероятно, рыба получила своё имя из-за свойственной ей прожорливости. По другой версии, «жерех» родственно шведскому gärs и норвежскому gjørs. Также сравнивают с чувашским шерĕх, однако оно может быть заимствованием и из русского языка. В народе жерех имеет множество других наименований — конь, хват, белесть. Первые два, как и современное распространенное прозвище «речной корсар», обусловлены очень специфической манерой охоты: конь — за умение высоких прыжков и хват — лихач, ловкий, удалой. Белестью рыбу называют из-за особенности окраса: серебристо-сероватые бока и брюшко молочного оттенка. Шереспёр — вероятно, от устаревшего глагола «шереспериться» — хорохориться, бойчиться, топорщиться (о плавниках). В разных районах России и других странах существуют свои характерные названия для Aspius aspius (см. ниже «Словарь названий пресноводных рыб СССР.» Г.У. Линдберг и А.С. Герд 1972 г.).

Найденные окаменелости (fossils) отнесённые к Aspius sp. (наиболее ранние) — Aspius encomi n. sp Sauvage, 1870 поздний / верхний миоцен (Мессинский ярус, Мессин — Messin, 7,246—5,333 млн лет назад). Местонахождение ископаемых останков: Италия (37,1° с.ш., 13,9° в.д.) (37,1° с.ш., 13,9° в.д.). Окружающая среда — морская; литология — не указана. [A. S. Woodward. 1901. Catalogue of Fossil Fishes in the British Museum (Natural History), Part IV 1-636]

Наиболее ранние найденные окаменелости (fossils) отнесённые к Aspius aspius (Linnaeus, 1758) были датированы средним плейстоценом (Бихарий — Biharian, 0,8–0,1 млн лет назад — Бихарский ярус). Местонахождение ископаемых останков: Уромхедь — Uromhegy, Будапешт, Венгрия (47,6° с.ш., 19,0° в.д.; палеокоординаты 47,6° с.ш., 19,0° в.д.). Окружающая среда — водно-прибрежная; литология — «известковая грязь». Уникально большое скопление видов рыб (для Венгрии) и одно из двух мест обитания бегемота в Венгрии (другое — Будакалас), что позволяет предположить, что бегемот не проник далеко в Карпатский бассейн. [D. Janossy. 1986. Pleistocene vertebrate faunas of Hungary. Developments in Palaeontology and Stratigraphy, 8. Elsevier, Amsterdam 1-208]

Обыкновенный жерех имеет вытянутое в длину, крепко сложенное, умеренно сжатое с боков тело, с невысокой округлой спиной и овальным поперечным сечением. У более старых особей часто развивается более или менее выраженный небольшой затылочный горб. Высота тела 3,5—4,2 в длине тела (без С). Спинной и анальный плавники высокие, выемчатые, с заострёнными концами (см. фото). Спинной плавник начинается несколько позади начала брюшных. В спинном плавнике 3 неразветвлённых и 7—9 (наичаще 8) разветвлённых лучей (D III 7—9), последний неветвистый луч не утолщен и не зазубрен. Высота D больше расстояния от вершины рыла до заднего края praeoperculum (предкрышечная кость), реже равна этому расстоянию. Анальный плавник глубоко выемчатый, имеет серповидную форму, и начинается несколько позади вертикали заднего края спинного. В анальном плавнике 3 неветвистых и 11—16 ветвистых лучей, наичаще 13—14 (A III 11—16). Грудные и брюшные плавники средней длины, с заострёнными концами. В грудных плавниках 1 неразветвлённый и 14—17 разветвлённых лучей (P I 14—17). Начало брюшных плавников расположено немного впереди спинного плавника. В брюшных плавниках 2 неветвистых и 7—9 ветвистых лучей (V II 7—9). Между началом брюшных плавников и началом анального плавника имеется острый киль, покрытый чешуей. Стебель хвостового плавника толстый. Хвостовой плавник широкий, сильно выемчатый, длинный (см. фото). Длина его нижней лопасти немного больше, нежели верхней, и приблизительно равна длине головы.

Голова длинная, остроконечная, сжата с боков (см. фото). Длина головы 3,9—4,2 в длине тела (без С). Глаза маленькие. Рыло заострённое. Губы мясистые. Само по себе ротовое отверстие является большим (см. фото). Рот беззубый, конечный, немного скошен по направлению кверху. Разрез рта заканчивается на уровне глаз. Нижняя челюсть слегка загнута вверх, что помогает жереху хватать добычу у поверхности, длиннее верхней и снабжена бугорком, входящим в выемку верхней (см. фото). Максилла (maxilla — верхняя челюсть) заходит за передний край глаза. Зубы как таковые у жереха отсутствуют. Вместо них на челюсти находятся небольшие бугорки и выемки. Именно с их помощью он удерживает добычу. Усики отсутствуют. Жаберные щели очень широкие, простираются по нижней стороне головы до вертикали заднего края глаза. Что касается жаберных тычинок, они — короткие и немногочисленные (7—11). Глоточные зубы (см. фото) двурядные, высокие, сильные, гладкие, крючковидные, заострённые на конце, внешний ряд с тремя, внутренний с пятью зубьями. Их формула 3,5—5,3, но бывает 2,5—5,3 или 3,5—5,2. У жереха нет желудка в привычном понимании. Его пищеварительная система представляет собой прямую трубку, соединяющую ротовую полость с кишечником, поэтому пища сразу попадает в кишечник для переваривания. Такое строение обеспечивает очень быстрый метаболизм и постоянную потребность в питании, из-за чего жерех постоянно охотится, чтобы быстро набирать вес. Боковая линия полная, изогнутая книзу (см. рисунок). Чешуя циклоидная, плотно сидящая, чуть меньше среднего размера. Чешуек над боковой линией: 11—14. Чешуек ниже боковой линии: 5—6. В боковой линии 64—76, обычно l.l. 65 (11—14)/(5—6) 74. В позвоночнике 47—52 позвонков. У 21 экземпляра из озера Ильмень возрастом 1+ и 2+ позвонков 49—51, наичаще 50, 2-й и 3-й позвонки легко разделяются. У камских жерехов 47 позвонков. Число хромосом: 2n = 50. У Aspius aspius 25 пар хромосом включают 7 пар метацентрических, 14 пар субметацентрических и 4 пары субтелоцентрических хромосом. Количество хромосомных плеч (фундаментальное число): NF = 92.

Общая окраска обыкновенного жереха более или менее светлая, серебристая, варьируется в зависимости от окружающей среды (характера водоёма), времени года и физиологического состояния особи. Окраска спины более или менее тёмная, от синевато-серой до тёмно-оливковой (зеленоватой), с серебристо-голубым оттенком. Бока более светлые, с яркими серебристыми блеском (см. фото), у более старых рыб часто с желтоватым оттенком (см. фото). Брюхо серебристо-белое (белоснежное) или беловато-серое. Плавники полупрозрачные (см. фото). Спинной и хвостовой плавники серые (пепельные) с тёмной оторочкой, реже серо-голубые, темнее и толще остальных плавников. Парные (грудные и брюшные) плавники и анальный плавник серые или коричневые, с красноватым оттенком у основания и сероватые к концу (см. фото). Радужина глаз серебристая или жёлтая. У обыкновенного жереха губы никогда не бывают ярко-красными.

Половой диморфизм явно не выражен. Самцы стройнее самок и у них концы спинного и анального плавников более острые. Во время размножения у самцов появляются брачные эпителиальные бугорки, а самки кажутся более коренастыми из-за созревания половых продуктов.

Максимальная зарегистрированная длина: 120,0 см, обычная длина 50—60 см. Наибольший зафиксированный вес 9,0 кг. Максимальный заявленный возраст 11 лет (по данным FishBase). Жилые речные популяции не обладают большими размерами. Проходная форма крупнее, она достигает длины 80 см и массы 4—5 кг. Считается, что эти рыбы вырастают до 120 см в длину и достигают веса в 12 кг. Однако в уловах преобладают особи 60 см длиной и массой 2,5 кг. Рекордные жерехи из Германии: 10,3 кг (1974 г. — река Шпрее близ Кёпеника), 9,50 кг (1997 г. — Швилохзее), 9,0 кг (2003 г. — Биберзее). Предельный возраст жереха — 9—10 лет у северных популяций (предположительно могут дожить до 15 лет) и 5—6 лет — у южных. Растёт жерех быстрее в южных водоёмах. Так, в Верхней и Средней Волге сеголетки к осени едва достигают длины 5—6 см, в дельте Волги — 8—10 см, а в низовьях Урала, Кубани и Дона — 9—15 см. В северных популяциях жерех достигает длины 40—50 см только в возрасте 10 лет, а в южных — в 6 лет.

По внешнему виду жереха можно спутать с рыбами из семейства Лососёвые (Salmonids) — Salmonidae Jarocki or Schinz, 1822, но он отличается от них отсутствием второго спинного, так называемый жирового, плавника. Этим же молодые особи Aspius aspius отличны от корюшек из семейства Осмериды (Smelts) — Osmeridae Regan, 1913, и к тому же корюшки пахнут огурцом.

Общие с жерехом черты у похожих карповых рыб присущи только голавлю (см. рисунок), белому амуру (см. рисунок) и язю (см. рисунок). Чтобы отличить жереха от этих рыб, достаточно посчитать количество мелких чешуек в боковой линии, число которых составляет 64—76 штук. У остальных вышеуказанных представителей карповых их на порядок меньше за счёт более крупного размера чешуи: язь — 55—60, голавль — 43—46, белый амур — 40—45. Так же у них на нижней челюсти отсутствует бугорок, входящий в углубление верхней челюсти, как у Aspius aspius. Молодь жереха напоминает верховку (Belica) — Leucaspius delineatus (Heckel, 1843), но в отличие от неё имеет полную боковую линию, более крупный рот и меньшие глаза. А так же похожа на уклейку (Bleak) — Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), отличается — небольшими глазами, более мелкой и плотной чешуёй, удлинённой головой, бугорком на нижней и выемкой на верхней челюстях.

Красногубый жерех, Южнокаспийский жерех (South Caspian asp) — Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831), подвид обыкновенного жереха, обитающий в реках бассейна Среднего и Южного Каспия. Он отличается от типичного Aspius aspius более мелкой чешуёй (у обыкновенного l.l. 64—76, у красногубого l.l. 67—90) и характерной красноватой окраской губ и плавников (см. фото). У южнокаспийского жереха обыкновенно нижняя и верхняя губы, а также радужина глаз яркокрасные. Плавники более или менее красные. В спинном плавнике 3 неветвистых и 8 ветвистых лучей, как очень редкое исключение — 9 (D III 8). В анальном — плавнике 3 неветвистых и обыкновенно 12 ветвистых лучей, реже 13, А III (11) 12—13 (14) (обычно 12), тогда как у типичного Aspius aspius замечено обратное — обыкновенно 13, реже 12. Этот хищник является промысловой рыбой, ведущей одиночный образ жизни, а для нереста совершающей миграции. Из 12 000 жерехов, измеренных в низовьях Куры (1927—1929 гг), самый крупный имел в длину 77 см. Средняя длина самцов 61 см, самок 64 см. Средний вес 2,72 кг. Куринский жерех гораздо крупнее волжского и уральского (Борзенко).

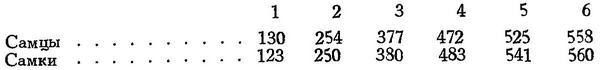

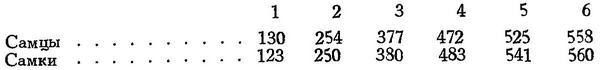

Аральский жерех (Aral asp) — Aspius aspius iblioides (Kessler, 1872), подвид обыкновенного жереха, обитавший в бассейне Аральского моря и впадающих в него реках (Амударья, Сырдарья, Сарысу, Чу). Из-за экологического кризиса в Аральском море этот подвид исчез, но его популяции сохраняются в других водоемах Средней Азии, куда он попал через ирригационные каналы. Отличительными особенностями, как и у других жерехов, являются серебристая чешуя, тёмно-серая спина, красноватые плавники и хищный образ жизни, но аральский подвид имеет более мелкую чешую, светло-дымчатые плавники, более приземистое тело и определенное количество лучей в плавниках (см. фото). Живут до 9 лет. Достигают веса 5,5—6 кг при росте 65—70 см. Нижняя и верхняя губы, радужина, спинной, анальный и брюшные плавники бывают иногда яркокрасными, грудные — жёлтые с чёрными или серыми концами, хвостовой при основании красный с чёрными краями. Однако наряду с такими яркоокрашенными экземплярами, и чаще их, попадаются особи со светлыми плавниками и губами, ничем в пластических признаках не отличающиеся от красногубых экземпляров. У Аральского жереха D III (8) 9 (10), A III—IV (11) 12—14 (15) (обычно 13), l.l. 72 (11—14)/(5—6) 89, в среднем 78—81. Отличием от южнокаспийского Aspius aspius taeniatus является присутствие в спинном плавнике 9 ветвистых лучей. Правда, встречается и D III 8, но как исключение, тогда как у Aspius aspius aspius и у Aspius aspius taeniatus D III 9 является очень редким исключением, как правило же, бывает D III 8. В анальном плавнике у taeniatus бывает чаще III 12, чем III 13, тогда как у iblioides, — наоборот: чаще III 13, чем III 12. Жаберных тычинок (6) 7—11, наичаще 9—10, глоточные зубы 3,5—5,3, как редкость 3,5—5,1, 3,5—5,2, 3,5—5,5, 3,6—5,3. Формула исправлена на основании просчетов у 80 жерехов из Муйнака, близ дельты Амударьи, в сентябре 1930 г., произведенных М. И. Маркуном и П. Н. Морозовой. Длина Aspius aspius iblioides свыше 800 мм.

Распространение (карта): пресные и солоноватые воды Европы и Средней Азии (66° с. ш. — 35° с. ш., 3° в. д. — 72° в. д.). Ареал обитания этой рыбы сравнительно невелик. Жерех встречается в речных системах, впадающих в Северное, Балтийское, Чёрное, Азовское, Эгейское, Каспийское и Аральское моря. Если провести условную линию, соединяющую часть Евразийского континента, реки Рейн и Урал, то южная граница этой линии будет проходить по территории Средней Азии, включая часть Казахстана, а также в бассейнах Каспийского и Аральского морей. Также следует включить сюда реки Амударья и Сырдарья, протекающие на территории Узбекистана. На севере ареал обитания жереха ограничен рекой Свирь, которая впадает как в Ладожское, так и в Онежское озера, а также рекой Невой и её акваторией, впадающей в Балтийское море.

В бассейнах Северного и Балтийского морей этот вид обитает от бассейнов рек Везер (Weser River) и Эльба (Elbe River) на восток, включая южные притоки Балтики, Норвегия к востоку от Осло, юг Швеции, бассейн Кокемярена на юге Финляндии и до стран Балтии (Эстония, Литва, Латвия). Он встречается в большинстве речных систем, впадающих в Чёрное и Азовское моря, в водоёмах Болгарии, Румынии, Венгрии, Словении, Чехии, Словакии, Сербии, Хорватии, Швейцарии, Германии (до Рейна), Австрии, Польши. В Швейцарию жерехи мигрировали через канал Рейн-Майн-Дунай, как и в Сербии, Хорватии, Австрии, Венгрии и Словакии. Но его нет на Крымском полуострове, в прибрежных бассейнах Болгарии к югу от дельты Дуная, в Грузии — бассейн реки Риони (Rioni River), на российском побережье к востоку от Керченского пролива и на севере Турции к востоку от реки Енице (Yenice River), но присутствует к западу от Анкары. Жерехи обитают во всех реках, впадающих в Каспийское море, за исключением рек на восточном побережье. На Балканах (бассейн Эгейского моря) он присутствует только в бассейнах рек Струма (Struma River) и Марица (Maritsa River) в Греции и Болгарии, а также в озере Волви (Lake Volvi), Греция. Интродуцирован в реки Рейн (Rhine River) в Германии, Шельду (Schelde River) во Франции, Бельгии и Нидерландах, Сена (Seine River) и Луара (Loire River) во Франции, Муга (Muga River) в Испании, По (Po River) в Италии, Северную Двину(Northern Dvina River) в России и в Азии — озеро Балхаш (Lake Balkhash) и река Или (Ili River) в Казахстане. Подвид Aspius aspius iblioides ранее отмечен для Аральского моря. В Куре, Араксе и в реках южной части Каспийского моря (Турция, Иран) встречается красногубый жерех.

В России обитает в ранге номинативного подвида в реках бассейнов Чёрного, Азовского и северной части Каспийского морей. На севере доходит до Невы, Ладожского и редко до Онежского озёр, есть в озере Ильмень. Сравнительно небольшое количество жереха можно обнаружить в водоемах Карелии. Жерех отсутствовал в реках, текущих в Северный Ледовитый океан, однако в последние годы он попал в Северную Двину и спустился по ней до Архангельска. В Финском заливе его нет, но есть в Куршском заливе и в Псковско-Чудском водоёме — крупный озёрный комплекс на границе России (Псковская область) и Эстонии, который состоит из трёх частей: Чудского, Псковского и Тёплого озёр. Жерех встречается во всех реках Черноморского бассейна (Дунай, Днестр, Днепр, Буг, Дон, Кубань, Риони) и в северной части Каспийского бассейна (Терек, Кума, Волга, Урал, Эмба).

Обыкновенный жерех широко распространён в больших и средних равнинных реках и в наиболее крупных их притоках, а также в больших озёрах и водохранилищах. Взрослые особи обитают в низовьях рек и эстуариях. В местах обитания необходима хорошая кормовая база, чистая, проточная и обогащённая кислородом вода. В горные участки и в верховья рек с быстрым течением и холодной водой он не поднимается, а также не заходит в маленькие речки и ручьи. В низовьях некоторых рек южных морей жерех ведёт полупроходной образ жизни: весной входит в реки для размножения, летом нагуливается в опреснённых частях моря, на зиму залегает в устьях «на ямах». В местах своего обитания предпочитает держаться в верхних и средних горизонтах открытой воды в заливах и плёсах водохранилищ и озёр, в руслах рек, предпочитая равнинные участки со спокойным течением, около опор мостов, под плотинами, шлюзами, другими регуляционными и водонапорными сооружениями (буны, полузапруды, дамбы), в местах впадения притоков и сужения русла, над глубокими местами с умеренным течением, осваивая как быстрины, суводи, пороги и перекаты, так и плёсы, а также возле заросших частях реки и в тихих заливах речных излучин.

Почти всё лето жерех держится на глубоких ямах вблизи перекатов и отмелей. На ямах он проводит ночь, опускаясь ко дну. Днем держится в зоне перекатов и песчаных отмелей почти у самой поверхности воды. В пасмурные и прохладные дни жерех перекочевывает из поверхностных слоёв воды в её толщу или в придонные слои. Он часто держится на некотором расстоянии от мест падения воды с плотин. Иногда в поисках пищи жерех заходит и в тихие плёсы с редкой растительностью. Крупные жерехи часто ведут одиночный образ жизни, имеют свою охотничью территорию, по которой они постоянно перемещаются вдоль одного и того же маршрута. Однако вблизи перекатов, в устьях впадающих мелких рек, а также ниже плотин можно наблюдать небольшие его стаи. Каждая особь держится против течения, время от времени выходя на быстрину из-за какого-либо укрытия для нападения на жертву. Также жерех очень любит охотиться вблизи речных ям с водоворотами, обрывистых берегов, навалов камней, затопленного коряжника, в особенности, вблизи шлюзов и водонапорных сооружения. В таких местах имеются все необходимые условия для удачной охоты и достаточное количество кормовой базы. Шум воды и водопад скрывают и маскируют удары о воду, с помощью которых рыба добывает себе пищу. Рано утром жерех может подойти к берегу, где скапливается рыбья мелочь, а в середине солнечного дня иногда выбирается на тёплое мелководье. Одиночные особи периодически совершают переходы в прибрежные зоны мелководий, где обычно держится молодь других рыб. Понять, где именно он охотится, можно по сильным всплескам воды. В пойменных водоёмах жерех встречается очень редко и только в молодом возрасте.

С наступлением осенних холодов жерех уходит на ямы, где залегает на зимовку, образуя небольшие скопления. Зимой практически не питается. Выходит из ям сразу же после подъёма воды в половодье и устремляется вверх по течению к нерестилищам, находящимся на каменистых перекатах в русле рек, где обычно жерехи живут и охотятся летом. После нереста вновь переходит на одиночный образ жизни, в небольших стаях остаются лишь молодые особи.

Как исключение среди карповых рыб, наряду с голавлём, обыкновенный жерех — это пелагический хищник, о чём свидетельствует строение его рта и тела. Он не выбирает и охотится на мелочь всех видов рыб открытой воды, включая как сорные, так и ценные виды. В его рацион в основном входят уклейка, елец, плотва, пескарь, голавль, густера, подлещик, вобла и тюлька. Размеры добычи ограничены только размерами рта жереха. Крупные особи могут проглотить рыбу длиной до 15 см. Если рыбы не хватает, жерех легко переключается на жуков, бабочек, стрекоз, кузнечиков, червей и мелких летающих насекомых, вроде подёнок. Иногда в рационе этого подводного охотника оказываются лягушки, линючие раки и даже мелкие грызуны. Чем полноводнее река и чем больше в ней пищи, тем больше там встречается крупных, упитанных особей жереха. Естественно, в малых реках ему не хватает пищи, поэтому он растет медленнее и не успевает достичь внушительных размеров.

После икромёта жерех приходит в себя почти месяц и в это время сидит на диете. Он вынужден питаться случайной добычей (земляными червями, икрой, небольшими ракообразными, мёртвыми мальками и т. д.), которую в обычное время избегает. Несколько отдохнув, он начинает усиленно кормиться. В течение первых 5—10 дней жор происходит практически весь день, а потом жерех переходит на периодическую кормежку 4—6 раз в сутки. Такое интенсивное питание происходит на протяжении всего тёплого периода года. Aspius aspius — исключительно дневной хищник. Кормежка его летом распределяется примерно так: при восходе солнца, часов в 9 утра, затем в 12 дня, в 5 вечера и незадолго до захода солнца. Продолжительность каждой кормежки — не более 15—20 минут и только на утренней заре она продолжается иногда 30—40 минут. К зиме жерех уходит в зимовальные ямы и практически не употребляет пищу, как и «проходной» — во время хода в реку почти полностью прекращает питание.

Хищные рыбы по способу добывания пищи делятся на «засадчиков» и «угонщиков». Обыкновенный жерех не устраивает засад, а постоянно находится в движении в поисках добычи, предпочитая активную охоту с преследованием или внезапную атаку. Это — одна из самых быстрых пресноводных рыб, способная развивать скорость до 60 км/ч при атаке. Из-за этого его прозвали «речным корсаром». Охотится жерех предпочитает не на одиночные крупные экземпляры, а на стайку небольших рыбок. Обнаружив стайку мелочи, он стремительно врывается в неё, выхватывает одну рыбешку и без остановки устремляется дальше, или же использует тактику глушения — круто разворачивается и одновременно с большой силой бьёт мощным хвостом. В результате этого возникает водоворот, в котором вертятся оглушённые и дезориентированные рыбки, которых жерех затем подбирает. Жерех может нейтрализовать своих жертв не только ударами хвостом, но и прыжками из воды. Во время охоты он выпрыгивает из воды, а затем тяжело падает на свой улов, поднимая фонтаны брызг. Ещё больший шум поднимается во время стайной охоты. В состав такой стаи входят преимущественно крупные особи. Нападение на свои жертвы и прекращение охоты стая осуществляет одновременно, как по команде. По этому шуму, который также привлекает чаек, можно обнаружить жереха в водоёме.

По жадности и прожорливости во время кормежки (боя) жерех не уступает щуке и судаку. Так, например, у вскрытого жереха весом около 5 кг, пойманного на Оке во время боя, была обнаружена в кишечнике сероватая масса, состоящая из раздробленной и перемятой рыбы. При дальнейшей разборке этой массы было отделено четырнадцать уклеечных головок, причем считались лишь те головки, которые имели обе (не отделенные одна от другой) жаберные крышки. Схваченный жерехом «Девон» был пятнадцатой по счету «рыбкой», и неизвестно, была ли бы она последней, если бы этот жерех не был пойман. [Д.И.Колганов. «Ловля Рыбы Спинингом», 1955 г.]

В обычное меню жереха входят также и насекомые. Нередко он питается только ими, если их достаточно много. Жерех обильно поедает насекомых в периоды их массового вылета. Главным образом это относится к подёнкам, майским жукам и саранче. Как правило, последнюю хищник перехватывает в моменты, когда она пытается переправиться через водоём. При охоте за насекомыми, летающими над поверхностью воды, благодаря широкому верхнему обзору (до 97°) и острому зрению, жерех успешно нацеливается и ловит их, часто высоко выпрыгивая из воды. Или же высовывает лишь голову, слышится специфический хлопок, а на поверхности воды расходятся круги. После чего, как правило, он уходит на другое место охоты. Во время непогоды, с сильными дождями и порывами ветра, жерех уходит на глубину, поднимаясь к поверхности только для того, чтобы подобрать различных насекомых, попавших в воду. В любом случае ему нужно питаться.

Мальки жереха в раннем возрасте после рассасывания содержимого желточного мешка питаются преимущественно мелкими планктонными ракообразными: кладоцерами или ветвистоусыми рачками [подотряд Cladocera — отряда Диплостраки (Diplostraca) класса Жаброногие ракообразные (Branchiopoda)] и копеподами или веслоногими рачками [надотряд Copepoda — класса Челюстеногие ракообразные (Maxillopoda)], а также всплывающими личинками и куколоками хирономид (семейство Chironomidae Newman, 1834) и других насекомых. По мере роста молодняк добавляет в меню более крупный зоопланктон, нектобентос (организмы, живущие как на дне водоёма, так и в водной толще), икру, червей, мизид (отряд Mysida Boas, 1883), амфипод или бокоплавов (отряд Amphipoda Latreille, 1816), моллюсков, крылатых насекомых (жуки, бабочки, стрекозы) и головастиков. С двух-, трёхмесячного возраста начинает охотиться за мальком. При длине 5—9 см в августе-сентябре жерех переходит на питание молодью рыб. В среднерусских реках и озёрах — это в основном уклейка, плотва, елец; в дельте Волги жерех потребляет молодь воблы, густеры, уклеи, чехони, сазана; в Немане и Каунасском водохранилище — молодь снетка, плотвы и колюшки; Южно каспийский жерех в море питается главным образом бычками и атеринкой; в водохранилищах Днепра и в Днепровско-Бугском лимане — уклейкой, пескарём, тюлькой, атериной, судаком; в Аральском море основной пищей служит молодь воблы, шемаи, чехони, белоглазки. Достигнув длины 30—35 см (0,6—0,8 кг), начинает активно охотиться на мелких лягушек, тритонов и рыбёшек. В молодом возрасте жерех ведёт коллективный образ жизни, часто охотясь небольшими группами у поверхности воды. Постепенный переход жереха к хищному образу жизни связан с отсутствием зубов и рядом других физиологических ограничений, которые нивелируются только в возрасте 2—3 лет при достижении значимых размеров. Узкое горло и слабый хвост не позволяют слишком мелкому молодому жереху глушить, надежно хватать и безопасно проглатывать стандартного малька длиной 5—8 см. Переход на хищное питание также зависит от условий обитания и темпа роста.

Половозрелым жерех становится обычно в возрасте 3+ — 5+, на юге — в возрасте 3—4 лет при длине 32—40 см, на севере — в возрасте 4—5 лет при длине 40—50 см. Самки созревают обычно позднее, чем самцы. Нерестовый период у типичного жереха в зависимости от ареала обитания и климатических условий длится с конца марта (начало апреля) по июнь, в течение которого у самцов могут появляться нерестовые высыпания. Нерестовая сыпь — это изменение эпидермиса, возникающее у некоторых рыб, обычно у самцов, в период нереста. Среди центральноевропейских рыб нерестовая сыпь встречается преимущественно только у самцов некоторых карповых (Cypriniformes Bleeker, 1859) и лососёвых (Salmonidae Jarocki or Schinz, 1822). Исключением является, например, сиг, у которого нерестовая сыпь развивается как у самок, так и у самцов. Нерестовая сыпь появляется на голове самцов рыб под воздействием половых гормонов. Обычно она представляет собой зернистые или волдыреобразные, относительно твёрдые кожные наросты. По крайней мере, у некоторых видов самцы трутся этими наростами о тело самок, вероятно, возбуждая их. Нерестовая сыпь не является заболеванием, и это изменение кожи не влияет на качество или вкус мяса. После нереста нерестовые бугорки снова исчезают до следующего нереста.

Температура воды необходимая для икрометания Aspius aspius может варьироваться в широком диапазоне — от 4—5°C до 11—16°C. Успех размножения, по-видимому, связан с низким уровнем воды и высокими весенними температурами. Изменение климатических условий и похолодание негативно влияют на продолжение рода — рыбы остро реагируют на подобные явления, и период размножения оттягивается. Перед нерестом для поиска подходящего для икрометания места жилые популяции жереха совершают небольшие переходы из низовьев рек или с мест зимовки в вышерасположенные по течению участки. Часто это те же перекаты, где обычно летом живет и охотится жерех. Хотя многие особи поднимаются очень высоко вверх, в Европе были отмечены миграции меченых жерехов на расстояние до 160 км. Озёрные популяции Aspius aspius мигрируют в притоки. Полупроходные популяции или отдельные особи, которые кормятся преимущественно в эстуариях и опреснённых участках моря, начинают нерестовую миграцию, например в реку Терек, во второй половине октября, зимуют они в нижнем течении, оставаясь в реках до весны. Из Днепровско-бугского лимана жерех подымается в Днепр ранней весной и мечет икру во второй половине апреля в Запорожском районе и на порогах. В поисках подходящих нерестилищ морские популяции способны подниматься в русла рек на многие десятки и даже сотни километров.

Именно во время нерестовой миграции происходит разбивка на пары, которая сопровождается жестокими и кровопролитными стычками между самцами. В процессе таких поединков они нередко могут наносить друг другу серьезные травмы и увечья. После выбора пары поднимаются вверх по течению к нерестилищам. Идеальными местами являются незаиленные участки рек с сильным или умеренным течением и твёрдым дном (галечным, каменистым, песчаным, песчано-галечным, песчано-глинистым) или каменистым, глинистым перекатом. В пойменных водоёмах (полоях) — это проточные места, в водохранилищах и озёрах — русловые и прибрежные районы. Если существующие условия для нереста жереха неприемлемы, то он может подняться вверх по течению в поисках более подходящего места.

Нерест единовременный, дружный, осуществляется парами, с бурными ухаживаниями и прыжками из воды, длится около двух недель. На одном нерестовом участке спокойно и без конфликтов могут находиться и метать икру десятки временных «семей», создающих ложное впечатление группового размножения. В Беларуси икрометание происходит рано — сразу же после нереста язя или одновременно с ним, что соответствует концу марта — началу апреля, в Европе — с середины марта до середины апреля, в средней Волге и в Оке — с середины апреля до середины мая. Самки откладывают икру за один приём на твёрдом дне, либо на подводные растения (см. фото), водоросли, корневища, отмершую прошлогоднюю растительность или на задернованном растительностью грунте, а самцы её оплодотворяют. Икра — клейкая, покрыта липкой субстанцией и хорошо удерживается на субстрате. Плодовитость может варьироваться от 40 до 500 тысяч икринок, в зависимости от размера самки. В реке Кубань равна 73—366 тысяч, в Волге — 62—500 тысяч, в Азово-Черноморском бассейне — 40—200 тысяч. В бассейне верхнего Днестра у самки длиной 18 см было обнаружено около 6 тысяч икринок, а длиной 59 см — около 149 тысяч. Икра желтоватая, с мутной оболочкой, её диаметр — 1,6—2,1 мм.

Инкубация икры при температуре воды 15—22° С длится 5—6 суток, при 14—15° С — 8 суток, при 10—12° С — 12—16 суток. Если вода недостаточно тёплая, период инкубации может длиться ещё дольше. Предличинки при выклеве имеют длину 4,9—6,9 мм (см. рисунок). После вылупления они обычно легко сносятся течением в более спокойные водоёмы придаточной системы, в низовья рек и озёра, где нагуливаются в высококормных биотопах. После рассасывания желточного мешка через 7—8 дней молодь полностью переходит на внешнее питание зоопланктоном, а затем — на насекомых, червей и мелких рачков. В нижнем течении Днепра к концу года мальки вырастают до 7—10 см, молодь в дельте Волги в октябре имеет длину 8 см и массу 12,5 г, а в море — соответственно 11,2 см и 20,6 г.

Южнокаспийский жерех — Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831) — начинает идти в реки для нереста ещё осенью и поднимается по реке довольно высоко вверх. Нерестится южнокаспийский жерех в марте-апреле на участках реки с быстрым течением и каменистым грунтом при температуре от 4,5° до 14,5° С. Плодовитость от 58000 до 483000 икринок. Продолжительность инкубационного периода у южнокаспийского жереха при температуре 8,5—12,5° С от 10,5 до 17 суток. Икринки проходят развитие, забившись между камнями. Выведшаяся из икры молодь скатывается в море в июле-августе того же года, достигнув размеров 5—10 см.

Аральский жерех — Aspius aspius iblioides (Kessler, 1872) — идёт в реки ранней весной, откладывает икру в Амударье на каменистом и песчано-илистом грунте, на быстром течении. Плодовитость аральского жереха 71,7—358,9 тысяч икринок.

Гибриды жереха с другими видами карповых, которые мало отличаются по времени размножения, местонахождению и поведению, являются не редким явлением. Известны гибриды с Leuciscus idus (см. фото) и Squalius cephalus (см. фото). Более подробное описание гибридов можно найти ниже на этой странице в отрывке из книги Л.С. Берга «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран.» (1948 г.).

Обыкновенный жерех чувствителен к болезням вирусного и бактериального происхождения, является хозяином и переносчиком различных видов паразитов, в том числе гельминтов, простейших. Больные и / или травмированные экземпляры могут заразиться грибковыми инфекциями. На Aspius aspius охотятся многие виды ихтиофагов и хищных рыб. Икра, личинки и мальки могут быть атакованы водными насекомыми, личинками насекомых и другими беспозвоночными, такими как ракообразные и пиявки. Мелкими особями жереха питаются такие рыбы, как окунь, судак, налим, а более крупными — щука и сом. Жерех также является добычей многих рыбоядных хищников, таких как евразийская выдра (Lutra lutra), европейская норка (Mustela lutreola), западная скопа (Pandion haliaetus), кваква (Nycticorax nycticorax), большой баклан (Phalacrocorax carbo), цапли (семейство Ardeidae), поганки (семейство Podicipedidae), чайки, пеликаны и водяные змеи. В Каспийском море он входит в рацион эндемичного тюленя (Pusa caspica Gmelin, 1788). Благодаря хорошо развитым органам чувств, жерех способен контролировать свою среду обитания даже во время охоты. Из-за этой способности многие хищники не успевают подобраться к жереху или напасть на него.

На сегодняшний день численность жереха стремительно сокращается в самых разных регионах его обитания. С уменьшением численности популяции стоимость данной рыбы существенно увеличивается. Это способствует тому, что растет количество браконьеров. Они используют для охоты на жереха запрещенные приспособления и рыболовные снасти. В ряде мест основными причинами сокращения численности стали вылов сетями молодых особей, которые так и не смогли дожить до периода размножения, а также загрязнение их естественной среды обитания и увеличение численности крупных пернатых хищников, которые в больших количествах вылавливают жереха во время охоты. Из-за загрязнения водоёмов и массового вылова поддерживать популяцию жерехов в естественной среде сложно. Однако рыбу часто разводят искусственно — чистые и тёплые искусственные пруды создают хорошие условия для большого потомства. Негативно влияет на численность популяции и изменение климатических условий и похолодание. Рыбы очень остро реагируют на подобные явления. В результате изменения температуры воды уменьшается продолжительность жизни и оттягивается период размножения.

В связи с вышеперечисленными фактами международная ассоциация по охране редких представителей форы и фауны разрабатывает специальные программы, направленные на сохранение и увеличение численности жереха. Они включают в себя более детальное изучение образа жизни, характера питания, и других факторов и показателей, необходимых для создания оптимальных условий жизнедеятельности для разведения рыбы в искусственных условиях. Промышленных объекты и предприятия, отходы которых могут стать причиной загрязнения естественной среды обитания и гибели рыбы, обязуют оборудовать системами очистки отходов. Из-за слишком частых случаев загрязнения водоёмов относительно недавно был поднят вопрос об искусственном разведении жереха промыслового назначения. Обыкновенный жерех занесен в Международную Красную книгу, а также находится под защитой Приложения III к Бернской конвенции и занесён в Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов, дата оценки — 28 мая 2022 г.) как вид, вызывающий наименьшие опасения (LC, Least Concern).

Жерех считается довольно ценной промысловой рыбой, хотя его ежегодный вылов составляет всего лишь 0,1% от общей массы пойманной рыбы. Особенно важное промысловое значение имеют полупроходные популяции данного хищника. Наибольшее значение в добыче жереха имеет Северо-Каспийский регион (преимущественно Волго-Каспийский), несколько меньше — Азово-Черноморский. Но в последние годы уловы жереха резко снизились, составив в 1996 г. всего 84 т, из которых 72 т было поймано в районе Каспийского бассейна. В последующие годы российские уловы жереха составляли (т): 1997 г. — 36; 1998 г. — 45; 1999 г. — 53; 2000 г. — 57. Наибольшие мировые уловы жереха приходятся на Казахстан: 1995 г. — 415 т; 1996 г. — 380 т; 1999 г. — 250 т; 2000 г. — 350 т. Жереха ловят ставными и плавными сетями, а также неводами. Наиболее результативен лов в апреле—мае и августе—ноябре.

Принимая во внимание высокий темп роста и хорошее качество мяса, жерех является популярным объектом спортивной и любительской рыбалки как в нашей стране, так и за рубежом (см. Список статей), особенно у спиннингистов, получающих массу удовольствия от процесса вываживания хищника. Жерех редко держится большими стаями, очень пуглив и избегает шума. Поймать его сложно — он редко подходит близко к берегу или лодке и мгновенно реагирует на опасность (см. рисунок). Взрослый хищник предпочитает одиночество и ревностно контролирует охотничьи угодья, циклично обходя их по кругу. Эта особенность повадок жереха одновременно усложняет и упрощает рыбалку.

Основной сезон ловли жереха — конец весны, лето и ранняя осень, лучшее время для рыбалки — раннее утро и вечер, хотя его с успехом ловят и в полдень. Летом лучший клев часто бывает очень рано, задолго до рассвета. В отличие от многих рыб Aspius aspius любит ясные, погожие дни и палящие солнечные лучи. Для выбора правильной тактики ужения и подходящей дальности забросов (см. рисунок) понадобится слуховое и визуальное наблюдение за поверхностью водоёма. Охотящийся на малька и регулярно выпрыгивающий за насекомыми жерех производит много шума, что позволяет безошибочно обозначить его текущее местоположение и направление движения. При ловле на спиннинг используют вращающиеся и колеблющиеся блёсны, пилькеры, воблеры, попперы, девоны, джиговые силиконовые приманки (см. фото), часто применяют тандемы с мушкой или приманкой, имитирующей малька. Весной и в первые месяцы лета хорошие результаты демонстрирует нахлыстовая снасть. В качестве приманки используются искусственные мушки или стримеры, которые имитируют малька и состоят из длинного крючка, перьев, меха, волосков. Нехватку опыта нахлыстовой ловли можно компенсировать использованием спиннинга со специальным плавающим поплавком — бомбардой (сбирулино). Здесь насадкой могут служить как мушки и стримеры, так и натуральные приманки — майский жук, червь, кузнечик, стрекоза.

Мясо жереха отличается особым вкусом и невероятно широким набором полезных для человека веществ, хотя не лишено большого количества костей. Оно снабжает наш организм важными питательными веществами, такими как витамины А, В2, В6, В12, йод, важные минералы и жирные кислоты омега-3. Жирность мяса 4 %, но в брюшной полости отложения жира могут быть значительными. Обыкновенный жерех употребляется в солёном (см. фото), вяленом (см. фото), запечённом (см. фото), копчёном виде, а также может использоваться для изготовления консервов в томатном соусе и маринаде. Балык из жереха (см. фото) по своим вкусовым качествам мало чем отличается от балыка, изготовленного из более ценных пород рыб, таких как лосось.

У жереха 137 межмышечных костей. Так называемые Y-образные кости, расположенные в ряд по левой и правой сторонам филе спинки, а также межмышечные кости, стабилизирующие продольное положение в задней части жереха, трудно удаляются при разделке, и если их оставить в филе, они усложняют употребление в пищу. Но переработка его в фарш позволяет избежать необходимость обвалки, и при этом мясо жереха сохраняет свои вкусовые качества.

Из этого фарша (два раза пропустить через мясорубку) обычно делают рыбные котлеты (см. фото).

Атлас-определитель рыб: Книга для учащихся. Н.А.Мягков 1994 г.

Жерех обыкновенный — Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

У представителей рода тело удлиненное, сильно сжатое с боков. Чешуя мелкая. Рот конечный, большой, нижняя челюсть несколько длиннее верхней. Глоточные зубы двухрядные. Голова сжата с боков. У обыкновенного жереха есть около 10 коротких грубых жаберных тычинок. D 11. А 15—17. В боковой линии 64—76 чешуй. Бока тела серебристые, спинной и хвостовой плавники серые с более темными концами, другие плавники имеют красноватый оттенок. Ирис глаз серебристый, иногда с желтизной. Достигает длины 80 см и массы более 4 кг. Пресноводная хищная рыба Европы, на восток проникает до Урала и Эмбы, на север — до широты Москвы.

Жерех красногубый — Aspius aspius taeniatus

Хорошо известный подвид жереха обыкновенного, распространен в реках южной части Каспийского бассейна и в бассейне Аральского моря.

Иллюстрированная энциклопедия рыб. Ст.Франк 1983 г.

Жерех (Aspius aspius) обитает в Европе, кроме Франции, Дании, Швейцарии, Пиринейского и Аппенинского полуостровов и бассейна Северного Ледовитого океана. Он достигает более 80 см длины и веса 12 - 14 кг. Молодь питается планктоном, а взрослые особи - хищники, питаются рыбой. Живет в крупных сревнеевропейских реках, преимущественно в поверхностных слоях. При преследовании добычи часто выпрыгивает из воды.

Словарь названий пресноводных рыб СССР. Г.У.Линдберг и А.С.Герд 1972 г.

12.8.1 (1). Aspius aspius (Linne, 1758) — Жерех (Б. : 603).

[1] русск. Белая рыба — Гр. : 128. Белезна смод. — Зол.; кур.: льгов. — А.; Кубань — Б., 1912а : 309. Белезня кур.: льгов. — А. Белес южн. — Б. : 603. Белест смол. — Кессл., 1864 : 108; южн. — Б. : 603; ворон.: pp. Хопер, Кубань — Б., 1912а : 309; кур.: р. Сейм, глушк. — А. Белизна смол.: Днепр — Воронцов, 1930 : 142; pp. Сож, Ипуть, Остер — Воронцов, 1927 : 24; ср. т. Десны — Воронцов, 1928 : 71; южн. — Кессл., 1864 : 108; ворон. — А.; кур.: р. Сейм, рыльск., льгов. — А.; орл.: Ока — Тарачков : 34; Азов, м.: Таганрог. — Телег. : 211; Кубань — В., 1912а : 309. Белизня н. т. Дуная — Гриц. Белорыбица урал.: Н. Серги, Михайловский Пруд — Ревн. : 216. Белуга — Гр. : 128. Белясь ворон. — А. Гонец тул. — Зол.; ворон.: р. Хопер — Б., 1912а : 309. Желеспер — Гр. : 128. Жерех р. Шексна — Кучин : 351; в. т. Вятки — Лукаш, 1925 : 36; Ильмень, Волхов — Шам.; pp. Сож, Ипуть, Остер — Воронцов, 1927 : 24; ср. т. Десны: дубр.; кур.: льгов.; ворон. — А.; Волга — Б., 1912а : 309; Волга: от Углича до Астрахани — Кессл., 1870 : 264; нижегор.: pp. Ветлуга, Линда, Пьяна, Кудьма, Ока, Теша, Ворсма — Варп., 1891 : 27—68; казан. — Варп., 1886а : 43; р. Свияга — Рузский, 1887 : 55; астрах. — Зол.; урал.: повеем. — Ревн. : _ 216. Жерих н. т. Волхова: Нов. Ладога — А.; пек.: вел.-лук. — ПОС; А. Г.; смол.: Днепр — Воронцов, 1930 : 142; pp. Сож, Ипуть, Остер — Воронцов, 1927 : 24; ср. т. Десны — Воронцов, 1928 : 71; пенз.: р. Сура — Магн. : 17; Волга — Б. : 603; Волга: от Углича до Астрахани — Кессл., 1870 : 264; казан.: pp. Цивиль, Свияга, М. Кокшага, Хазанка, Меша, Шешма — Варп., 1886а : 45—63; астрах. — Зол.; урал.: повеем. — Ревн. : 216. Живостёр Зап. Двина — Б., 1912а : 309. Жиреха Волга: симб. — BP, 1905, № 7 : 341. Кобыла н. т. Волхова: Нов. Ладога — Кессл., 1864 : 108; А.; горьк. — Пузанов : 421. Конёк Ильмень, Волхов — Домр, и Правд. : 168. Конь сев. — Б. : 603; Ильмень, Волхов — Домр, и Правд. : 168; pp. Сож, Ипуть, Остер — Воронцов, 1927 : 24; орл.: Ока — Тарачков : 34; Волга выше Саратова — Невраев : 38; урал.: pp. Кама, Веслена, Вишера, Кельтма, Колва, Чусовая, Урал, Белая, Уфа — Ревн. : 216. Коняга Ока, Кама — Кессл., 1870 : 264. Нельма урал.: р. Сылва — Менып., 1928 : 391. Обыкновенный жерих — А. Ник. : 691. Палан р. Шексна — Зол. Распёр новг.: pp. Ловать, М. Тудер — А. Г. Сало — Кл. Сиг Белое оз., pp. Ковжа, Кема, Шексна — Кучин : 351; орл.: Ока — Тарачков : 34. Сиговая мать Ильмень, Волхов —- Шам. Сылвенская нельма урал.: р. Сылва — Ревн. : 216. Фат — Гр. : 128. Хаюз н. т. Камы — Варп., 1886а : 34. Хват — Гр. : 128. Хищный шереспёр — Кессл., 1864 : 107. Череспёл спб.: р. Оредеж — Б., 1912 : 309. Черех н. т. Волги — Зол. Череха пек. — Б., 1912 : 309. Шелеспер сев. — Пром. р. : 360; Ильмень, Волхов — Домр, и Правд. : 168; кур.: р. Сейм, глушк. — А.; орл: р. Сосна, н. т. Любовши, р. Кривец — А. Шепёр — Кессл., 1870 : 264. Шерепень — Кессл., 1864 : 108. Шереспёр сев. — Б. г 603; Ильмень, Волхов — Варп., 18866 : 39; н. т. Волхова: Нов. Ладога — А.; пек. — Б., 1912а : 309; твер.: Вышний Волочек, Осташков, Ржев, Старица — Кессл., 1870 : 264; pp. Сош, Ипуть, Остер — Воронцов, 1927 : 24; моек. — Зол.; орл.: pp. Сосна, Н. Любовша, Кривец — А.; кур.: pp. Сейм, Свана— Гладков : 49; пенз.: р. Мокша — Магн. : 17; урал.: pp. Кама, Веслена, Вишера, Кельтма, Колва, Чусовая, Урал, Белая, Уфа — Ревн. : 216. Шерех казан.: pp. Цивиль, Б. Кокшага, М. Черемшан, Меша — Варп., 1886а : 45—63. Шерешпёр горьк. — Пузанов : 421. Шпёр казан.: р. Сура — Нев- раев : 38; пенз.: р. Мокша — Магн. : 17. ~ Белесть — Паллас, I : 116— 117. Белезна Гмелин, III : ИЗ, 340—341; pp. Тускорь, Сейм — Зуев, 1787 : 153; Чернай : 37. Жерехъ — Кн. расх. Патр. прик., XVII в.; Лепехин, I : 56; Волга — Паллас, I : 202; САР; Сл. 1847 г. Жерхъ астрах. — Гмелин, III : 352. Шелешпер — Озерецк., 1817 : 172—173. Шереспер — Кн. расх. Патр. прик., XVII в.; Озерецк., 1808 : 95; Сл. 1847 г. Шерех — Паллас, I : 31; Начерт. : 401; САР. Шерешпер — Нордстет; Начерт. : 401; САР; Озерецк., 1817 : 63, 155. Шпиор казан.: р. Сура — Паллас, I : 116—117. Bjelaja ryba, Коn Кама, Scherech, Scherespor — Pallas : 311. [2] укр. Балiнд зкрп. — Марк. : 97. Билориба галиц., Бiлест, Бiлизна, Бiлюга галиц., Болень галиц. — Тат. : 79. Водик — Колюшев : 28. Кобыла Сев. Донец — Марк. : 97. Фат подол. — Б. : 603. Фатинка в. т. Днестра, Хват Днепр — Зол. ~ Belesna, Belest — Pallas : 311. [3] белор. Белизна, Белоспер Неман, Белюга Припять, Жересель Зап. Двина, Жереспер Неман — Жуков : 59. Жерествень — Б., 1912а : 309. Жерествиль — Гр. : 128. Жересть Зап. Двина — Жуков : 59. [4] польск. Belec — Гр. : 128. Bielen — Б., 1912а : 309. Bielezna, Bielizna — Majew. Bieluga — Б., 1912a : 309. Bolen — Majew. Fat — Majew.; Staff : 170. Rap — Majew.; Staff : 170; варш. — Б., 1912a : 309. Rozpior седлецк. — Majew.; Б., 1912a : 309. [5] чеш. Bolen — Budz. : 130. Dravy bolen — Hrabe : 70. ~ Bolen (старочеш.) — Budz. : 130. [6] словацк. Bolen — Budz. : 130. [7] болг. Распер, Харамия — Дренски : 77. [8] сербскохорв. Bolen — Budz. : 130. [9] словен. Bolen — Budz. : 130. [12] латыш. Salate — Б., 1912a : 309. [13] лит. Celatas — Б., 1912a : 309. Celatis — Majew. Salate — Benecke : 130. Salatis, Salote — Б., 1912a : 309. [14] дат. Asp — Hoek : 42; O-n : 120. [15] шведск. Asp — Hoek : 42; Б., 19406 : 20; O-n : 120. Aspen — Smitt : 783. [16] норв. Asp — Hoek : 42; O-n : 120. [18] англ. Asp Канада — Smitt : 783; Ricker : 33. Zherekh Канада — Ricker : 33. [19] нем. Alant — Benecke : 130. Rapfen — Hoek : 42; O-n : 120. Raap, Rappe, Rohrkarfen, Salat — Benecke : 130. Schied — Hoek : 42. Zalat — Benecke : 130. [26] рум. Arvat, Aun, Aut, Avat, Avatul, Avacel, Boulean, Butoi, Capcaun, Fat, Gonac, Guran, Haut, Leun, Lup, Lup de peste, Peste lup, Tigan, Viigan, Vilcan, Vinator, Vingau, Vislan, Vrespere, Vulcan — Vasiliu : 207. [27] молд. Haut, Havut — Б., 1912a : 309. [33] венг. Balin — Budz. : 130. Ragadozo on — Vasiliu : 207. [36] финск. Lampivimpa — Hoek : 42; Б., 1912a : 309. Teuta — Кессл., 1864 : 108. Tounas, Touta — Б., 1912a : 309. Toutain — Б., 19406 : 20; Brofeldt : 158; O-n : 120. Vimpa — Б., 1912a : 309. [38] эст. Taudias — Б., 1912a : 309; Б., 19406 : 20. Taugias — Б., 1912a : 309. Taugias-kala — Кессл., 1864 : 108. Tautias Чудск. оз. - Б., 1912a : 309. Teibias-kala, Teibi-kala — Гр. : 129. Tougjas — Б., 19406 : 20. [43] марийск. Жерик, Мокто — Ревн. : 216. [48] тат. (казан.) Жерех — Рузский, 1887 : 55. [54] калм. Хоин-загасан — Б., 1912а : 309. ~ Choin Sagassun — Pallas : 311.

12.8.1 (2). Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831) — Красногубый жерех (Б. : 606).

[1] русск. Белая рыба — Кессл., 1864 : 108. Белезь зкв., Белесь зкв. — Барач, 1940 : 21. Жерех — Недошивин и Ильин : 29. Жерех-хашам — Барач, 1941 : 164. Красногубый жерех — Б., 1916 : 189. Хашам азерб. — Зол.; р. Кура — А. Ник. : 691. [18] англ. Caspian asp Канада, South Caspian aspS Канада — Ricker : 33. [47] азерб. Нэшэм — Абдур. : ИЗ.

12.8.1 (2а). Aspius aspius taeniatus n. iblioides (Kessler, 1872) — Аральский красногубый жерех (Б. : 607).

[1] русск. Аральский красногубый жерех — Линдб., 1947 : 19. Белорыбица Арал. м. — Г. Ник., 1940 : 92; кирг.: р. Чу — Линдб., 1936в : 10. Жерех Арал. м. — Г. Ник., 1940 : 92. Красногубый жерех — Г. Ник., 1931 : 254. [18] англ. Aral asp Канада — Ricker : 33. [53] казах.: Ак-балык р. Чу — Г. Ник., 1931 : 254. Ак-марка — Б., 1905 : 150; Турд. : 38.

Жизнь животных. Том 4. Рыбы Под редакцией профессора Т.С.Расса 1971 г.

К настоящим жерехам (род Aspius)

относится обыкновенный жерех, или шереспер (Aspius aspius). Он обитает в

Средней Европе (бассейн Северного и

Балтийского морей), в бассейнах Черного,

Каспийского и Аральского морей. В

Южном Каспии и Аральском море представлен

особыми подвидами.

Обыкновенный жерех обитает

преимущественно в равнинных реках, реже в озерах,

при зарегулировании рек сохраняется в

составе ихтиофауны крупных

водохранилищ. В южных морях жерех ведет

полупроходной образ жизни.

В реках жерех питается разной рыбой,

но более всего уклейкой. Во время жора

жерех производит такой шум, что его

погоню за добычей принято называть

«боем». Он подобно молнии врезается в

стадо мелочи, оглушает жертву ударом

сильного широкого хвоста, выпрыгивает из

воды и падает обратно с большим шумом

и брызгами, повторяя этот маневр

несколько раз. Испуганная мелочь то там, то

здесь выскакивает из воды, а он,

развернувшись вниз по течению, подхватывает

оглушенную жертву. За быстроту

движения, способность выскакивать из воды

и способ охоты жереха зовут конем,

хватом, гонцом. Выпрыгивая, он

расправляет широкие твердые лучи хвостового и

спинных плавников, за что его называют

шереспером. «Бой» жереха можно

наблюдать с берега, вблизи перекатов и

песчаных отмелей, где легче поймать мелкую

рыбу. В реках жерех держится в одиночку. В дельте Волги жерех питается

преимущественно летом, когда из полойной

системы в огромном количестве

скатывается молодь воблы, леща. Обилие корма

в этот период несколько меняет

поведение и характер охоты жереха. Жерех

держится и охотится значительными

группами, выбирая обычно участки в местах

резких изгибов реки, где образуются

завихрения. Струи течения дезорганизуют

стаи скатывающейся молоди. Жерехи

нападают группой, разбивают сложную

ленту движущейся молоди и в стремительном

броске захватывают в большом числе

разбегающуюся молодь. Во время питания

жереха поверхность воды бывает

подернута рябью и серебрится мелкими

брызгами от стремительных движений жерехов

и выпрыгивающих из воды мальков.

Половозрелым жерех становится на 4—5-м году. Икру мечет в конце апреля, в

мае. Северокаспийский жерех, жерех

Южного Каспия, аральский жерех

поднимаются на нерест в реки, Аральский

жерех откладывает икру в Амударье на

каменистом и песчано-илистом грунте, на

быстром течении. Плодовитость

аральского жереха 71,7—358,9 тыс. икринок.

В течение первого года жизни он

питается преимущественно беспозвоночными.

Промысловое значение имеют

полупроходные подвиды. В Европе жерех —

излюбленный объект спортивного

рыболовства с использованием спиннинга. Жерех —

самый буйный и в то же время осторожный

хищник рек. Поймать его легче на

рассвете, как только золотисто-розовые лучи

солнца пробьются сквозь волны тумана,

гонимые ветерком, и на поверхности воды

появятся первые всплески уклеи, а за

ней устремятся отдохнувшие за ночь

жерехи.

Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Л.С.Берг 1948 г.

1. Aspius aspius (Linne). — Жерех

(На Волге: жерех, жерих, на севере: шереспер, конь, на юге и в Белоруссии: белизна, белест, в Подолии: хват, фат, поляки.— bolen, немцы — Rapfen, шведы — asp, финны — toutain.)

Cyprinus aspius Linne, Syst. naturae, ed. X, 1758, p. 325 (в озерах Швеции).

Cyprinus rapax Pallas, Zoogr. rosso-asiat., III, 1811, p. 311 (Волга, Дон, Днепр).

Aspius rapax Кесслер, Ест. ист. Киевск. учебн. округа, VI, 1856, стр. 61 (Волга, Дон, Днепр, Днестр, Буг). — Heckel & Kner, Süsswasserf. Oestr., 1858, p. 142, фиг. 74, 75. — Кeсслep, Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 107 (Нева, Ладога,. Псковское оз.).

Aspius aspius Reuter & Sundman, Fishes of Finland, 1883—1893, табл. XIX (южн. Финляндия).

Aspius rapax Smitt, Scand. fish., II, 1895, p. 783 (Швеция).

Aspius aspius Берг, Фауна России, Рыбы, III, вып. 1, 1912, стр. 305. — Домрачев и Правдин, Рыбы Ильменя и Волхова, 1926, стр. 163. — Пробатов, Изв. Отд. прикл. ихтиол., VI, вып. 1, 1927, стр. 104 (устье Урала; рост, возраст). — Егерман, Тр. Ихтиол. опытн. ст., Херсон, V, вып. 1, 1929, стр. 84 (низовья Днепра). — Меньшиков и Букирев, Тр. Пермск. биол. инст., VI, вып. 1—2, 1934, стр. 43 (верховья Камы).

D III 8, у одного экземпляра, добытого в Днепре между Никополем и Днепропетровском, D III 7 (Паишин, Збiрн. праць Днiпр. бiол. ст., № 6, 1932, стр. 121). А III 12—14 (обычно 13), l.l. (64) 65 (11—12)/(5—6) 74 (75) (76). У 21 экз. из оз. Ильменя возрастом 1+ и 2+ позвонков 49—51, наичаще 50; 2-й и 3-й позвонки легко разделяются. У камских 47 позвонков. Спинной плавник выемчатый, с 8 ветвистыми лучами. Высота D больше расстояния от вершины рыла до заднего края praeoperculum, реже равна этому расстоянию. Анальный плавник обыкновенно с 13 ветвистыми лучами, спереди он заметно выемчатый; в нем не менее 12 ветвистых лучей. Хвостовой — сильно выемчатый, длинный; длина нижней лопасти его приблизительно равна длине головы. Длина головы 3.9—4.2, высота тела 3.5—4.2 в длине тела (без С). Бока серебристые, спинной и хвостовой плавники серые с темными концами, остальные — красноватые. Радужина серебристая или желтая, губы никогда не бывают яркокрасными. У половозрелых самцов тело покрывается бугорками.

Длина до 600—800 мм, вес 2—4 кг, но упоминают о жерехах весом в 10 кг (нижнее течение Днепра), 11 кг (р. Мета) и даже в 12 кг.

Ср. Европа (бассейны Северного и Балтийского морей) и на восток до рек Урала и Эмбы. В ср. Европе на запад не доходит до бассейна Роны. Отсутствует к югу от бассейна Дуная (есть, впрочем, в реках Марице и Струме), в Италии, во Франции, Швейцарии, Англии, Дании; в Норвегии имеется только на самом юге. Во всех реках, текущих в Сев. Ледовитое море отсутствует. Есть в южн. Швеции и южн. Финляндии. В Финском зал., как правило, не встречается. Редок в Неве и Ладожском оз., мало его в Ильмене и Волхове. Есть в Кубани, Рионе, в Мал. Азии в бассейне Черного мора и Тереке. В нззовьях Волги, Урала и Терека область распространения Aspius aspius соприкасается с областью подвида taeniatus; в бассейне Арала встречается natio iblioides.

О помеси с язем см. ниже.

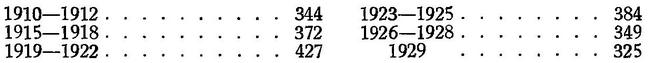

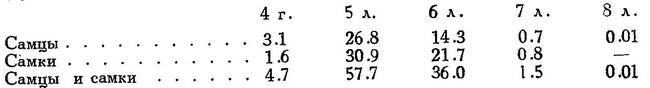

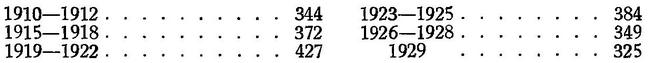

Предпочитает проточные воды, хотя попадается и в озерах. Мечет икру в ср. Волге и в Оке с середины апреля до середины мая. Питается мелкой рыбой. Весною из предустьевого пространства подымается в дельту Волги для икрометания; осенью входит в Волгу на зимовку. Ловится в волго-каспийском районе в больших количествах (в среднем за 1911—1915 гг. свыше 2 млн шт. в год). Средние размеры жереха в уловах (до основания С, мм), по данным Астраханской станции:

Средний вес жереха из дельты Волги за 1922—1928 гг. 0.79 кг, из Урала 0.65 кг. В 1927 г. в Волго-каспийском и Урало-эмбенском районах выловлено 52.3 тыс. ц жереха.

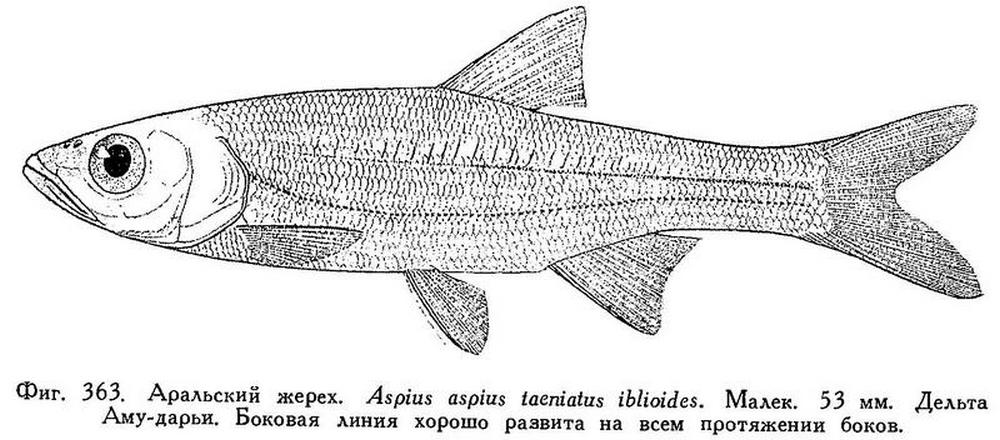

Рост ильменского жереха таков (Домрачев):

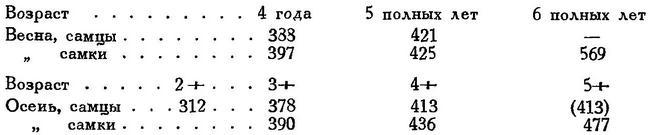

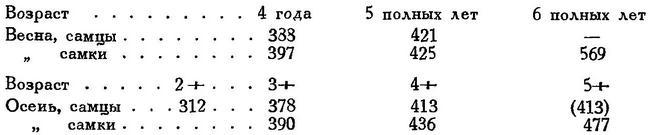

Рост жереха из дельты Урала в миллиметрах до основания С (Пробатов):

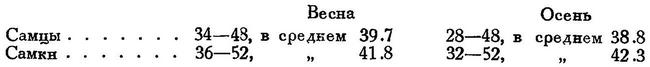

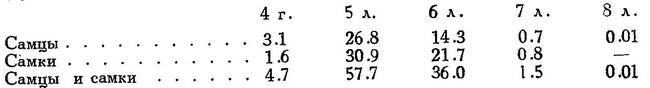

Размеры ходового жереха из дельты Урала в 1926 г., в сантиметрах, до основания хвостового плавника (Пробатов, 1927):

Весною преобладают в улове четырехгодовалые особи (самцы и самки), пятигодовалых меньше. Осенью среди самцов преобладают трехгодовалые, среди самок четырехгодовалые. Созревание наступает у самцов на 4-м году, у самок частью на 4-м, частью на 5-м.

Терский жерех появляется в Аграханском зал. со второй половины октября; отсюда он проходит на озера. Как в заливе, так и в озерах жерех залегает на зиму на ямы. Нерест начинается в конце марта — начале апреля при температуре воды от 4 до 6°; заканчивается нерест во второй половине апреля. Отнерестившиеся сразу скатываются в море, и летом жереха ни в Аграханском зал., ни в озерах нет. В конце мая молодь достигает 3—5 см (абс.) длины и в июне — июле, как правило, скатывается в море (Т. И. Глебов, 1941).

Из Днепровско-бугского лимана жерех (белизна) подымается в Днепр ранней весной и мечет икру во второй половине апреля в Запорожском районе и на порогах (Егерман). Плодовитость жереха в дельте Днепра в среднем 137 500; икринки крупные, в грамме 500 шт. В низовьях Днестра нерест жереха в 1924 г. начался непосредственно после ледохода, именно 13 марта, и закончился к 15 апреля (Егерман, 1926).

С. К. Троицкий сообщил мне, что 19 июля 1931 г. в Ахтарском лимане (Кубань) пойман был экземпляр рыбы абс. длиной 32 см, которую можно было признать за помесь жереха и шемаи: D III 8, А III 16, l.l.62, жаберных тычинок 27; глоточные зубы слева 2.5; голова, как у жереха.

la. Aspius aspius taeniatus (Eichwald). — Красногубый жерех

(В Азербайджане (низовья Куры) и на южном берегу Каспия хашам.)

Cyprinus taeniatus Eichwald, Zool. specialis, III, 1831, p. 102 (Kypa).

Aspius erythrostomus Кeсслep, Рыбы Арало-касп .-понт. обл., 1877, стр. 143 (частью: Каспийское море, Кура).

Aspius transcaucasicus Варпаховский, Русск. судоход., 1895, май, № 158, стр. 29 (Ленкоранка).

Aspius aspius taeniatus Берг, Фауна России, Рыбы, III, вып. 1, 1912, стр. 312, фиг. 25.

жерех Недошивин и Ильин, Тр. Инст. рыбн. хоз. Лгр. отд., I, 1929, стр. 29 (Ходжа-Нефес в Астрабадском районе); (хашам), стр. 133 (Астрабадский район, от Сефидрудского до Астаринского района).

Aspius aspius taeniatus Борзенко, Тр. Азербайдж. рыбохоз. ст., III, вып. 1, 1932, стр. 5 (низовья Куры; биология; l.l. 65—83, в среднем у 144 экз. 74.2; из 102 рыб у трех было D III 9). — Державин, Изв. Азербайдж. рыбохоз. ст., II, 1939 стр. 20 (Кура, Аракс) .

D III 8, А III (11) 12—13 (14) (обычно 12), l.l. 67—90. От типичного Aspius aspius отличается главным образом более мелкой чешуей: у Aspius aspius 64—76, у Aspius taeniatus 65—90. Обыкновенно нижняя и верхняя губы, а также радужина яркокрасные. Плавники более или менее красные В спинном плавнике 8 ветвистых лучей, как очень редкое исключение — 9. В анальном — обыкновенно 12 ветвистых лучей, реже 13, тогда как у типичного aspius мы замечаем обратное: обыкновенно 13, реже 12. Из 12 000 жерехов, измеренных в низовьях Куры, самый крупный имел в длину (абс.) 77 см; средняя (абс.) длина самцов 61 см, самок 64 см; средний вес (105 500 особей) за 1927—1929 гг. на промысле Нариманова 2.72 кг; средний вес (1500 рыб) самок 2.93 кг, самцов 2.34 кг; самая крупная самка 5.5 кг. Куринский жерех гораздо крупнее волжского и уральского (Борзенко).

Южная часть Каспийского моря, откуда входит в Куру с Араксом, Ленкоранку и прочие реки Ленкоранского района, в Сефид-руд и другие реки южного побережья Каспия, вплоть до Астрабадского района; изредка попадается у входа в Красноводскую бухту. На север отдельные экземпляры заходят вплоть до устьев Терека и Волги, где они смешиваются с обыкновенным жерехом. По Куре и Араксу встречается вплоть до верховьев: я находил его у Ардагана и в Гельской котловине, есть он в Карс-чае, а также в озерах Чалдыр-гель (тахта-балык) и Арпа-гель. Проходной ли это жерех, или жилой, не известно; относительно озерного вернее второе предположение.

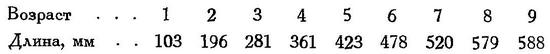

Процентное соотношение возрастов в уловах жереха в низовьях Куры за 1916—1930 гг.:

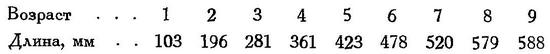

Плодовитость хашама от 53 до 483.5 тыс. икринок. С возрастом плодовитость меняется в среднем так: 4 г. — 121 000, 5 л. — 182 000, 6 л. — 234 000, 7 л. — 321 000.

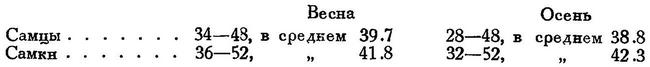

Рост жереха из низовьев Куры по 198 экз., собранным в декабре 1929 г., таков (длина в миллиметрах до конца чешуйного покрова, расчисленная):

Рост куринского жереха лучше, чем у уральского, донского и кубанского. Половозрелость впервые наступает на 4-м году жизни, чаще на 5-м и 6-м. Ход в Куру происходит зимой, с ноября по февраль, разгар хода в декабре, при температуре воды около 6°. Нересталища расположены в участках реки с быстрым течением и каменистым дном — на Куре в районе Мингечаура, в Араксе близ Карадонлов. Нерест у Мингечаура начинается в середине марта и к концу апреля заканчивается; отдельные половозрелые особи попадаются с конца февраля. Икра приклеивается к гальке. Эмбриональное развитие при температуре воды от 8.5° до 12.5° продолжается от 17 до 10.5 суток. Мальки скатываются в море в июне — августе, в возрасте 3—4 месяцев, имея в длину 5—10 см (Борзенко); средний улов в низовьях Куры за 1921—1930 гг. составляет около 249 000 шт. В Азербайджане выловлено в 1936 г. 300 000 шт. (8.1 тыс. ц), в 1937 г. 189 000 шт. (5.1 тыс. ц).

lb. Aspius aspius taeniatus natio iblioides (Kessler). — Аральский красногубый жерех

(На Сыр-дарье у казахов ак-марка (белый барашек), ак-балык (белая рыба); отсюда «белорыбица» у русских по р. Чу (Г. В. Никольский).)

Alburnus iblioides Кесслер, Изв. Общ. любит. ест., X, вып. 1, 1872, стр. 63, табл. X, фиг. 27 (Сыр-дарья; ключи у Яны-кургана).

Aspius rapax var. jaxartensis Кесслер, Изв. Общ. любит. ест., XI, вып. 3, 1874, стр. 27 (Сыр-дарья).

Aspius erytrostomus Кесслер, Рыбы Арало-касп.-понт. обл., 1877, стр. 143 (частью: бассейн Арала).

Aspius aspius erytrostomus Берг, Рыбы Туркестана, 1905, стр. 150. — Дуплаков, Бюлл. Ср.-аз. унив., № 15, 1927, стр. 358 (низовья Сыр-дарьи).

Aspius aspius taeniatus iblioides Берг, Фауна России, Рыбы, III, вып. 1, 1912, стр. 319, фиг. 26; Изв. Отд. прикл. ихтиол., V, вып. 1, 1926, стр. 78. — Г. Никольский, Ежегодн. Зоол. муз. Акад. Наук, XXXII, 1931, стр. 254 (р. Чу). — Гладков, Тр. Аральск. отд. Инст. морск. рыбн. хоз., III, 1934, стр. 112 (озера в низовьях Сыр-дарьи).

Aspius aspius iblioides Г. Никольский, Рыбы Таджикистана, 1938, стр. 95, рис. 35. (низовья Кафирнигана; дельта Аму-дарьи, l.l. в среднем 80—81); Рыбы Аральского моря, 1940, стр. 92.

D III (8) 9 (10), A III—IV (11) 12—14 (15) (обычно 13), l.l. 72 (11—14)/(5—6) 89, в среднем 78—81. Отличием от каспийского Aspius aspius taeniatus является: присутствие в спинном плавнике 9 ветвистых лучей; правда, встречается и D III 8, но как исключение, тогда как у Aspius aspius aspius и у Aspius aspius taeniatus D III 9 является очень редким исключением, как правило же, бывает D III 8. В анальном плавнике у taeniatus бывает чаще III 12, чем III 13, тогда как у iblioides, — наоборот: чаще III 13, чем III 12. Жаберных тычинок (6) 7—11, наичаще 9—10, глоточные зубы 3.5—5.3, как редкость 3.5—5.1, 3.5—5.2, 3.5—5.5, 3.6—5.3. Формула исправлена на основании просчетов у 80 жерехов из Муйнака, близ дельты Аму-дарьи, в сентябре 1930 г., произведенных М. И. Маркуном и П. Н. Морозовой. Длина свыше 800 мм. Нижняя и верхняя губы, радужина, спинной, анальный и брюшные плавники бывают иногда яркокрасными, грудные — желтые с черными или серыми концами, хвостовой при основании красный с черными краями; однако наряду с такими яркоокрашенными экземплярами, и чаще их, попадаются особи с светлыми плавниками и губами, ничем в пластических признаках не отличающиеся от красногубых.

Аральское море по всем берегам; входит из моря в Сыр-дарью и Аму-дарью. В Сыр-дарье распространен (жилая форма) до Ферганы (р. Кара-дарья); есть в р. Чу вверх почти до Токмака, в нижнем течении Сары-су, в Аму-дарье вверх до устья Кафирнигана.

О помеси с язем см. ниже.

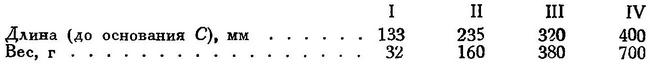

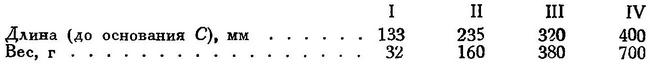

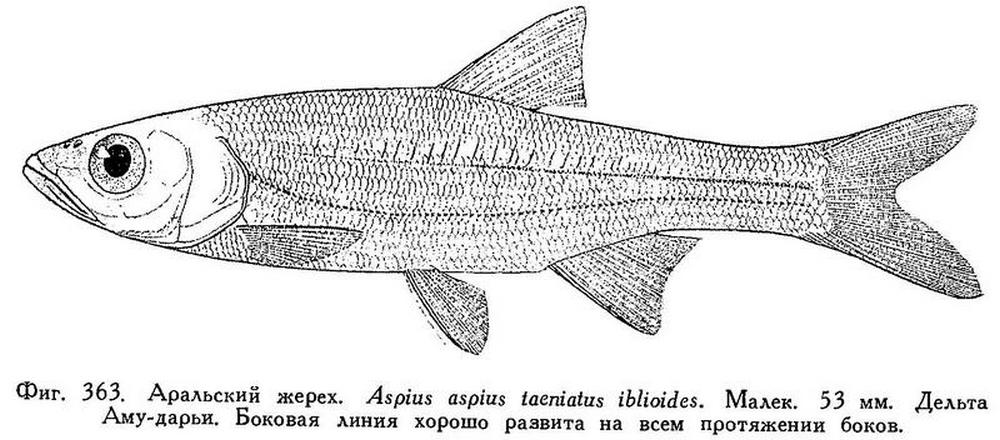

Рост жереха из Аральского моря (по Г. В. Никольскому) несколько уступает росту куринского жереха (длина без С):

Преобладают особи в возрасте 5+ и 6+, в уловах встречаются рыбы от 3 до 9 лет. Половозрелым аральский жерех становится впервые в возрасте 4 лет. Основная пища его — рыба, преимущественно молодая аральская плотва.

Из Аральского моря жерех осенью входит в реки; образ жизни его лучше исследован для Сыр-дарьи. Ход жереха в Сыр-дарью продолжается с конца октября до февраля, разгар, хода в декабре. Он идет вместе с лещом, язем, глазачом. Высоко не подымается — всего километров на 80 от устьев. (Выше по Сыр-дарье имеется свой жерех, никогда не уходящий в море и населяющий озера. У Чиназа этот жерех мечет икру в середине марта.) Ловится поздней осенью и в озерках, напр. в Камышлы-баше. Сотня жерехов в море весит 262 кг, а в Сыр-дарье осенью 328—360 кг, причем в сотне считается в среднем 311 кг тела и 33 кг икры. Самки значительно крупнее самцов: самка весит в среднем 3.25 кг, самец 2 кг. Мне случилось в устье Сыр-дарьи в ноябре видеть жереха весом 6.3 кг, в нем было 0.9 кг икры. В сотне жерехов в Сыр-дарье осенью бывает от 60 до 70 икряных, но чем становится холоднее, тем икряных все меньше, и к новому году их бывает всего 10—30. Во время вскрытия Сыр-дарьи, что приходится на конец марта или на первую половину апреля, жерех мечет икру в самых низовьях реки (повидимому, в озерах), а затем уходит в море. Летом жереха в реке не бывает. В дельте Аму жерех мельче: в сотне всего 131 кг, хотя отдельные особи бывают по 4—5 кг; измеренная нами 2 IX 1925 самка с Картабая, длиною 76 см (абс.), весила 4.8 кг (Берг, Дуплаков). Нерестовые косяки жереха в Аму-дарье подымаются выше Турт-куля (Г. Никольский, 1938, стр. 98). Жереха в бассейне Арала не много: в уловах он составляет 1—2%. В 1936 г. в Аральском море добыто 5.5 тыс. ц, в 1937 г. 5.3; жерех ловится здесь преимущественно весной и в начале зимы.

В Аральском море, в предустьевом пространстве Аму, водится в камышах неходовой, жилой жерех, так называемый камышовый (m. phragmiteti Berg, 1932). Питается главным образом мелкой рыбой.

Leuciscus idus (L.) х Aspius aspius (L.). — Помесь язя и жереха. Краснопер

Aspius hybridus В. Яковлев, Прот. засед. Казанск. общ. ест., I (1869—1870), 1870, стр. 106 (дельта Волги).

Aspius aspius х Leuciscus idus Берг, Фауна России, Рыбы, III, вып. 1, 1912, стр. 176.

D III 8, А III 11—12, l.l. 58 (10—11)/(5—7) 63. Глоточные зубы 3.5—5.3, или 4.5—5.3. Жаберных тычинок 11. Жаберные перепонки прикреплены позади вертикали заднего края глаза, но впереди вертикали заднего края предкрышки. Тело довольно широкое, сжатое с боков; высота тела более длины головы. Рот большой, конечный; сочленение нижней челюсти с черепом под серединой глаза; нижняя челюсть на вершине с бугорком, входящим в выемку верхней. Анальный плавник выемчатый. Диаметр глаза 6—6.5 раз в длине головы и 2.5—3 раза в ширине лба. Длина до 430 мм. Голова и спина очень темные, почти черные, с зеленым оттенком; бока тела светло-зеленовато-золотистые; брюхо светлое. Грудные плавники мясо-красные, брюшные и анальный яркокиноварно-красные с черной оторочкой на передних краях; хвостовой и спинной — темносерые с красноватым оттенком.

Встречается в дельте Волги.

Leuciscus idus oxianus (Kessler) х Aspius aspius taeniatus natio iblioides (Kessler). — Помесь туркестанского язя и красногубого жереха

Aspius hybridus Кесслер, Рыбы Арало-касп.-понт. обл., 1877, стр. 147 (частью: Аму-дарья у Петроалександровска).

Aspius aspius erythrostomus х Idus oxianus Берг, Рыбы Туркестана, 1905, стр. 156.

Leuciscus idus oxianus х Aspius aspius taeniatus iblioides Берг, Рыбы пресных вод России, 1916, стр. 161. — Кагановский, Бюлл. Ср.-Аз. унив., № 14, 1926, стр. 63, табл. глоточных зубов (дельта Аму-дарьи).

D III 8, А III 11, l.l. 58 10/6 65. Глоточные зубы 3.5—5.3, 3.6—5.4. Нижняя челюсть с бугорком на вершине, несколько выдается из-под верхней. Задние углы рта позади вертикали переднего края глаза или не доходят до этой вертикали. На первой жаберной дуге 9—11 тычинок. Длина головы 4 раза в длине тела (без хвостового плавника). Диаметр глаза 5—6 раз в длине головы и 2 раза в ширине лба. Длина (абс.) до 375 мм.

Найдена в Аму-дарье у Турт-куля (Петроалександровска) и ниже.